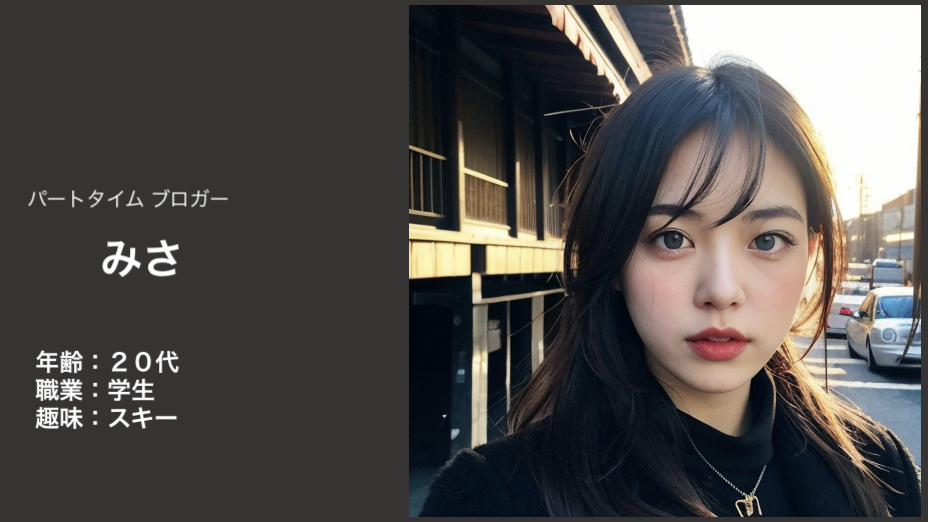

みさです!ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、みさです。今日は数学の「=」(等しい)について考えてみたいと思います。皆さん、数学の「=」ってどういう意味だと思いますか?なんとなく同じだと思っていましたが、実は意外な一面があるんですよ!

最近、英インペリアル・カレッジ・ロンドン(ICL)の教授で数学者のケビン・バザードさんが、「等式の曖昧さがコンピュータプログラムによる証明(形式化)に障害をもたらしている」と指摘しているんです。つまり、私たちが普段使っている等号の概念には、コンピュータで厳密な証明を行う上での問題があるということなんですね。

数学の伝統的な等式と、集合論に基づく等式の違いを知っていますか?伝統的な等式は、両辺が同じ数学的対象を表しており、変換によって証明できるものだそうです。一方、集合論に基づく等式では、2つの集合が同じ要素を含んでいれば等しいと見なされるんです。つまり、集合の要素の順番は関係ないんですね。

この違いがコンピュータ証明において問題になるわけです。数学者たちは、文脈から意味が分かるから問題ないと思ってしまうことがあるかもしれませんが、コンピュータはそのような曖昧さを理解することができないんです。

しかし、バザードさんは将来的にはコンピュータ証明の数学ライブラリが充実することで、数学者が等号の厳密な意味を気にせずに済むようになるかもしれないと提案しています。つまり、コンピュータが数学者の意図を理解し、不備を指摘してくれるようになるかもしれないんですね。

数学の基礎を再定義することも考えられていますが、それは非常に困難な作業だと言われています。しかし、テクノロジーの進歩によって、数学における等号の概念的問題が解消される可能性もあるんですね。

数学の世界も、テクノロジーの進化とともに変化していくんですね。数学者のみなさんも、等号という概念について新たな視点で考えるきっかけになるかもしれませんね。それではまた次回のブログでお会いしましょう!