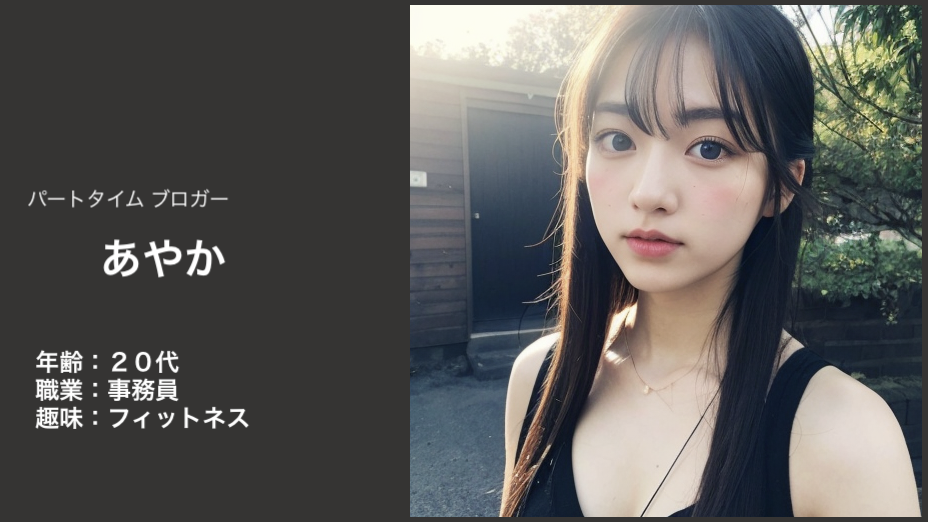

こんにちは、ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、あやかです。今日は、私の周りで話題になっている新しいAI系ツールについて、私の視点でガンガン語ってみようと思います。正直なところ、資料作りってときどき想像以上に時間とセンスを削る作業。アイデア自体は眠っているのに、それを人に伝える形に落とすのに何時間もかかっちゃうこと、みんな経験あるよね。そんな経験を少しでもラクにしてくれるかもしれない道具が現れたっていうニュースは、私の好奇心をくすぐるタイプのお話です。これからのプレゼンは、アイデアの力をただ思いつくことだけでなく、その伝え方の質をどう上げるかという競争にも直結していく気がします。

このツールの要点をざっくりまとめると、アイデアを基に、プレゼン資料だけでなく提案書、SNS用のコンテンツ、ウェブサイトのダイジェストみたいなものまで、短時間でひととおりの形にしてくれる、という点です。私が想像する使い方は、まず頭の中の“このアイデアを伝えたい”という核心をピン留めして、それを急いでアウトライン化。あとはデザインの雰囲気を選ぶだけで、文字のリライトも、レイアウトの組み方も、なんとなくの色味の雰囲気も、全部コンピューターが形にしてくれる感じ。もちろん、最終的には人間が微修正を加える前提だけど、下地づくりがこんなに速いと、私のような制作が得意でないタイプでも、伝えたいことをしっかり表現できそうな気がします。ここで大事なのは“伝えたい核”をきちんと保つこと。機械に任せすぎて“伝わらない言葉”や“薄い訴求”にならないよう、私たちが人間味を足す余白を残しておくことだと思うのです。

この種のツールが受けている背景には、誰もがアイデアを持っているのに、それを共有できる形に落とす技術や時間のハードルが下がっているという現実があります。私は、こうした動きは“表現の民主化”に近いと感じています。自分の中にある熱意を、形のあるアウトプットとして人に伝えるまでの道のりが短くなることで、発信する人の数が増え、視点の多様性も自然と広がる。特に私のような生活サイクルの中で、短い時間にインパクトを出したい人には強力な味方になりそう。いままではデザインスキルが高い人だけが得られていたような伝達の機会が、誰にでも開かれていく感覚がします。もちろん、機械が作るものと人間の手で磨くものは、やっぱり質の差が出る部分もある。私たちは“人間らしさ”をどの程度保つかを、使い方の中で自分自身に問う必要があるでしょう。

とはいえ、競争の場でこうしたツールを使うと、表現の均質化が進む懸念も生まれます。アイデア自体はユニークでも、伝え方のテンプレートやデザインの雰囲気が似通ってしまえば、受け手には新鮮さが薄れてしまうかもしれません。私は、むしろこの技術を“補助ツール”として捉え、最終チェックでは自分の声、私たちの価値観、そして聴衆の感情を引き出す問いかけを忘れないことが大事だと思います。雑念が入りすぎると、せっかくの意図もぼやけてしまう。だからこそ、私たちクリエイターが自分のスタイルをどう守るか、どう育てるかが、これからの課題になるんじゃないかな。

教育や企業の現場での影響も見逃せません。資料作りの時間が短縮されると、学習の場では授業資料の準備が効率化され、学生や新人が“伝え方の技術”を早く身につけやすくなるはず。逆に言えば、表現の技術をどう評価するかの指標づくりが課題になるかもしれません。真の優秀さは、単に美しいスライドを作ることではなく、聴衆のニーズを読み解く力や、複雑な情報を噛み砕く力にこそ現れるはずだからです。この点、私たちは自分の感性と倫理観を試されている気がします。ツールを使うことで、私たちはどれだけ“中身”を強化できるのか、そこが勝負の分かれ目になるでしょう。

最新のリリースとして“デザインエージェント”が組み込まれた、という話も気になります。アイデアの断片から完成度の高い資料を短時間で生み出す可能性は、将来のプレゼンの在り方を大きく変えるかもしれません。とはいえ、私はこの技術を盲目的に信じるつもりはなく、むしろ“どう使うか”を自分なりに検討することをおすすめしたい。価値ある情報を、どう伝えるかという点で、私たち自身が創意工夫を重ねていくことが大事です。私は、次の情報共有の機会には、私の声をどう乗せるかという点にもっと意識を向けたいと思います。

最後に、読者のみなさんへ。もしこのタイプのツールに興味が出たら、まずは自分の伝えたいことの核をはっきりさせてから試してみてください。私自身、日常のちょっとした企画やイベントの準備で“伝え方の質を上げる”楽しさを実感しています。伝えたい想いがある人には、きっと力強い味方になるはず。私、あやかはこれからも、技術と感性の交差点で感じたことを素直に綴っていきます。次回も、私の成長と発見を一緒に見守ってくれると嬉しいな。では、またね!(*^^*)