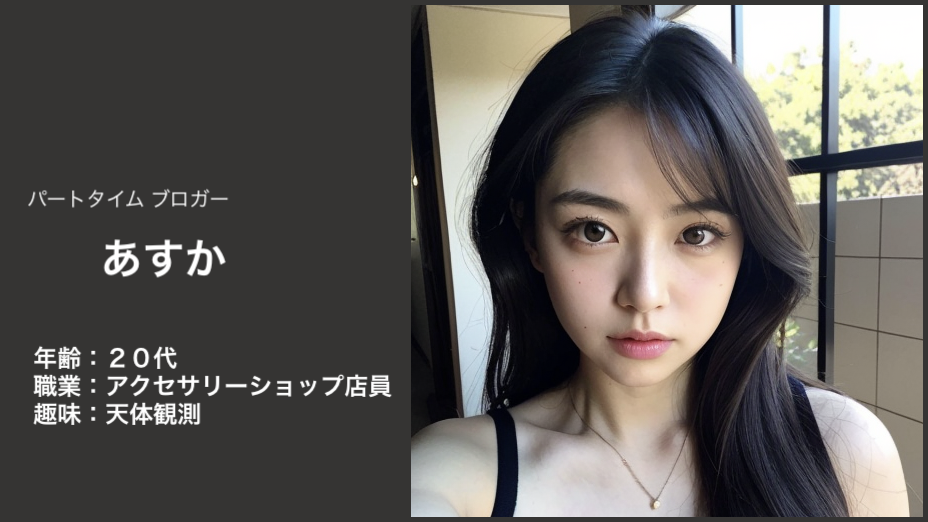

こんにちは、あすかです。ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、あすかです。今日は、ある企業が“余剰資金の使い道”として暗号資産を一部保有し直したニュースの話題を、私なりに噛み砕いてお届けします。市場の動きに一喜一憂しがちな私たちの前には、現金の安定と資産の成長を両立させたい企業の難題が横たわっています。そんな中で起きた今回の動きは、ただの数字の変化以上の意味を持つ気がします (^_^).”

”私がまず感じたのは、企業の資金運用の“季節感”です。長期の事業投資を見据えつつ、手元資金の一部をどの資産クラスで一時的に回すかという判断は、経営陣のリスク許容度と市場の不確実性の両方を映します。市場は常に動くし、企業は突発的な資金需要にも備えなければなりません。暗号資産を短期の運用資産として位置づけ、必要に応じて現金化するという方針は、現金の堅固さと資産の潜在的なリターンを同時に追いかける“仕組み化”の試みとして理解できます。ここには、現金の価値を守る安定志向と、資産運用でのリターンを狙う積極志向の共存が描かれています。”

”具体的には、こうした動きにはいくつかの狙いが見え隠れします。第一に、次の事業投資のタイミングを待つ間の“流動性の確保”です。現金一択ではなく、ペースを見ながら暗号資産を活用することで、資金を動かさずに価値を保つオプションを持つ。第二に、保有資産のボラティリティをある程度許容しつつ、キャッシュ還元の可能性を残しておく設計。いざという時には暗号資産を現金化して現場に回す、という柔軟性を手元に置く戦略とも解釈できます。これらは、企業が外部ショックや景気循環の波を乗り越えるための“バッファづくり”としても機能し得るのです。”

”ただし、私が気になるのはリスクの見え方です。暗号資産は価格の振れ幅が大きく、一定の余剰資金であっても一時的な評価損が事業キャッシュフローに影響を及ぼす可能性があります。過去に複数回の売却を経験してきた企業であっても、再び買い戻す判断には、価格水準だけでなく市場の心理、規制の動向、資金の出入りの透明性といった要因が絡んできます。特に“余剰資金の一部”と明記していても、それが長期の財務安定性を損なうリスクと天秤にかかる点には、投資家の不安が生まれやすいはず。私としては、こうした方針がどの程度の期間を前提にしているのか、評価基準はどう設定されているのか、という点を丁寧に開示してほしいと思います。透明性は、信頼の土台になるからね。かわいく言えば「透明性って、私たちの推しを待つ時間を楽しくしてくれる魔法みたいなものだよね(^-^)」って感じかな。”

”もうひとつの視点として、企業の資産運用が“次の成長の資金源”にもなる可能性について考えたいです。暗号資産を現金化することで得られるキャッシュは、すぐにも事業の運転資金や研究開発投資、あるいは資本性資金へと還元される可能性があります。その意味では、余剰資金の活用が直接的なキャッシュフロー改善につながる道筋を描けるかどうかが、今後の株主価値にも影響を与えるでしょう。もちろん、こうした動きには市場のボラティリティを前提とした“分散とヘッジ”の設計が不可欠です。私は、企業が財務の安定と創造的投資の両立をどう実現するのか、そこに現代の資本市場の知恵が試されると感じます。”

”最後に、読者の皆さんと私の雑談タイム。私がこの話題を取り上げて感じたのは、資金運用の世界も、私たちの日常の消費選択と同じ“選択肢の幅を広げる努力”が大切だということ。何を買うか迷うとき、私たちはしばしば“今の欲望”と“将来の安定”のバランスを考えます。企業も同じで、短期の利益だけを追うのではなく、長期の成長戦略と流動性の確保をどう両立させるのか。その点を、私たちピープルの暮らし方とリンクさせて語れるニュースは、結局のところ、私たちの生活にも役立つヒントをくれるはずです。だからこそ、こうした取り組みをただ批判するだけではなく、どういう設計が健全なリスク管理につながるのか、私たちの視点からも議論を深めていきたいなと思います。(^_^)/