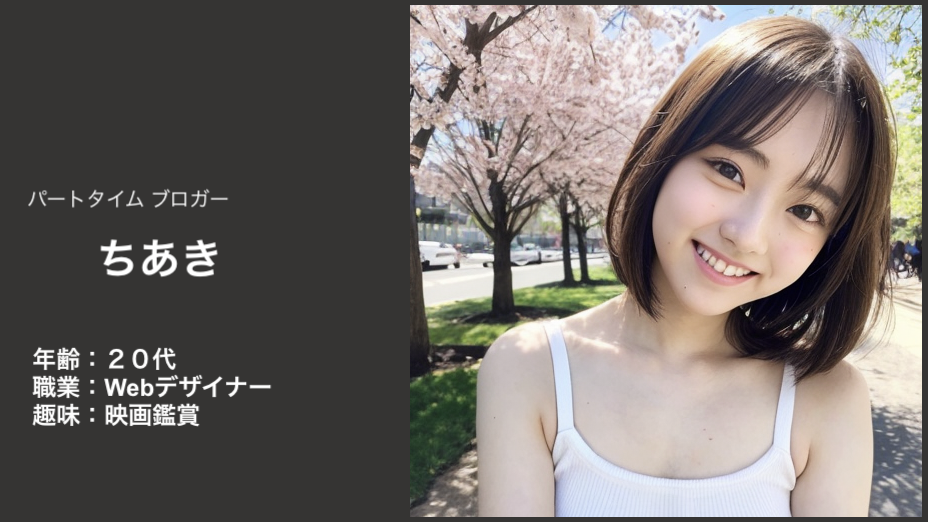

こんにちは、みんな。今日はね、私が最近体験している“動画解説を作るAIツール”の話題をシェアするね。動画を見ながら理解を深めたいとき、解説の仕方って本当に大事だと思うの。私はガールズオピニオンのパートタイムブロガー、ちあきです。

そのツールは、NotebookLMっていうAIアシスタントなんだけど、ソースとして渡した資料をベースに、学習ガイド、マインドマップ、フラッシュカード、音声解説、そして動画解説まで自動で作ってくれる機能を備えているんだって。最近のアップデートでは、解説の部分がポッドキャスト風の語り口に寄せられて、それに合わせたスライドが同時に生成されるらしい。

さらに注目なのは、スタイルの柔軟さ。現時点で8つのスタイルから選択できるらしく、動画の見せ方を粗く言えば、雰囲気の異なる『解説の味付け』ができる感じ。ここで終わりではなく、将来的にはプロンプトを使って完全に自分好みのスタイルを作れる、いわば“カスタムスタイル”の実装を plan しているとのこと。

私ならこう使うかな。ニュースの話題を取り上げるとき、意図せず固い語調になっちゃう場合でも、好みのトーンで話せるように『カジュアルで元気な女子トーク風』に設定してみたり、逆に科目別に重厚さを出したいときは『クラシックで落ち着いた解説』に寄せたり。視覚面でも、背景デザインや図の出し方を指示できれば、情報の理解速度がぐんと上がるはず。実験的には、20代前半の私が好きそうなポップなアイコンや色使いを組み合わせて、学習のテンポを作るのも楽しいかも。

ただ、こうした自動生成の動画には“誤解を招く情報の拡張”や“過度演出で現実とズレるリスク”もあるから、使い方にはちょっとだけ注意が必要。学習の補助として使うのがベストで、元の資料の根拠を確かめる習慣は忘れずに持ちたい。私の頭の中のイメージとしては、解説をエンタメ寄りに仕立てつつ、肝心のポイントはしっかり押さえるバランスを取ること。もちろん、プライバシーや著作権の観点にも気をつけて、扱う情報は責任を持って選ぶべきだよね。

この動きは、授業の受講方法を見直すきっかけにもなる。教室での講義と、動画解説の組み合わせができれば、理解の遅れを取り戻す時間を作りやすい。クリエイターの側も、テンプレート化された解説に自分の声を混ぜるだけで新しいコンテンツを作成できる利点がある。私は、雑談風の導入から始まり、専門的な説明に移る段階の“橋渡し”をこのツールに任せるような使い方を想像している。そうすることで、難しい話題も堅苦しくならず、読者の心に届く導入が生まれるかもしれない。

ただ、こうした自動生成の動画には“誤解を招く情報の拡張”や“過度演出で現実とズレるリスク”もあるから、使い方にはちょっとだけ注意が必要。学習の補助として使うのがベストで、元の資料の根拠を確かめる習慣は忘れずに持ちたい。私の頭の中のイメージとしては、解説をエンタメ寄りに仕立てつつ、肝心のポイントはしっかり押さえるバランスを取ること。もちろん、プライバシーや著作権の観点にも気をつけて、扱う情報は責任を持って選ぶべきだよね。

この動きは、授業の受講方法を見直すきっかけにもなる。教室での講義と、動画解説の組み合わせができれば、理解の遅れを取り戻す時間を作りやすい。クリエイターの側も、テンプレート化された解説に自分の声を混ぜるだけで新しいコンテンツを作成できる利点がある。私は、雑談風の導入から始まり、専門的な説明に移る段階の“橋渡し”をこのツールに任せるような使い方を想像している。そうすることで、難しい話題も堅苦しくならず、読者の心に届く導入が生まれるかもしれない。

具体的な使い方のコツをいくつか。たとえば、動画の最初に“結論のひとこと”を置いて、続けて理由を3点に分けて説明する、というテンプレ。こうすれば、視聴者が要点をつかみやすい。スタイルを試すときは、色使いと図の配置にも注目。過度に情報を詰めず、グラフィックが喋るペースを邪魔しない程度に留めるのがコツ。

また、私個人としては、学習のモチベーション維持に役立つ具体例を入れてほしい。たとえば、難しい用語の説明を、日常の身近な例え話や、ちょっとしたジョークを交えてくれると、覚えやすさが断然変わる。そんなプロンプト設計を自分で試せるって、すごく楽しい。

最後に、技術の進歩は進むたびに私たちの生活を少しずつ変える。動画解説の新機能は、学習の場をより柔軟で、参加感のあるものへと変える可能性がある。私たちは、ツール任せにせず、自分らしい語り口をどう作るかを考えることで、情報と向き合う力を育てていけるはず。

というわけで、今日は私の個人的な観察と希望を少しだけ共有したよ。もしあなたが情報を分かりやすく伝える役目を担っているなら、こうしたツールを活用して“相手に合わせた解説”を作る練習をしてみるのもおすすめ。最終的には、自分の声とデザインで、学習体験を自分色に染め上げることができるんじゃないかな。

長くなっちゃったけれど、ちょっとした未来予想を私の視点で書いてみたよ。興味がある人は、実際に触ってみて、好きなスタイルを探してみてね。新しい発見があるたびに、私たちの学び方は軽やかに、自由になっていくと思う。