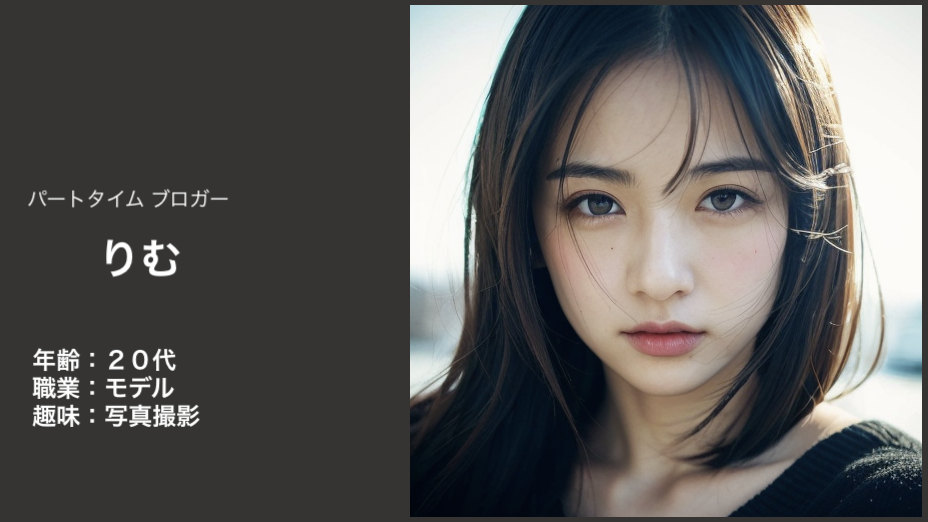

こんにちは、りむです。今日は私にとって結構重い話題を、なんとなくカフェトーク風に、でも現実をしっかり見つめる感じで書いていきます。最近のニュースの話題を受けて、私たちが見逃しがちな“居場所”の話を、ちょっとした雑談のトーンで掘り下げてみたいの。私、ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、りむです。どうぞよろしくね。😊

この前、街のニュースで、在留資格がない人を日本にとどまらせることを手助けした疑いで逮捕者が出たって見かけたの。京都のある住宅で、不法に滞在させていたとされる話。正直なところ、最初は“そんなことしなくても生きていけるはずなのに”って思っちゃった。でも、現実には、道に迷う人、仕事を探している人、言葉の壁に悩む人が、私たちの身近にもいるんだなあと痛感させられたの。ここからが大事だけど、私たちが抱く感情と向き合いながら、現実の複雑さを丁寧に見ていきたいと思うの。

不法滞在の背景には、さまざまな事情が絡んでくるよね。仕事の不安定さ、住まいの確保の難しさ、日本語の壁、家族の思い、そして故郷を離れてくる孤独。こうした状況の中で、現地でのサポートを探す人たちは、時に“出口の見えない迷路”の中をさまようことになる。だからこそ、善意の人が現れて“仕事を紹介する”“住まいを確保する手伝いをする”みたいな動きが生まれるのも理解はできる。けれど、それは同時に責任を伴う行為でもある。適切な手続きや安全面の配慮を欠いたまま進むと、関係者全員に影響を及ぼしてしまうリスクがあるんだよね。

このニュースには、地域を結ぶ人と現場の人との境界が問われていたように感じる。インドネシアと日本をつなぐ活動をしていたとされる人物の話も伝えられていたけれど、現場の温度は一概には測れない。善意から生まれる支援が、時に計画性の不足や情報の不透明さと組み合わさると、本人だけでなく支援する側にも大きな影を落とす。私たちの身の回りにも、耳にする話の中には“この人は本当に困っているのか?”と疑問が浮かぶ場面があるかもしれない。だからこそ、私たちは「人としての温度」と「法の線引き」を同時に考える必要があるんだと思う。

制度と現実の間のすきまは、私たちの生活にもよく落ちてくる話題。日本は高齢化や労働市場の変化に直面していて、地域社会がどう支え合うかが問われている。海外から来る人にとっては、日本で生きていくための道を探すのが大変。日本人の側にも、言語や文化の違いに戸惑う人は多い。だから、海外と日本をつなぐ草の根の活動自体は、決して悪いものではないはず。大切なのは、それを支える仕組みと、誰もが安心して利用できるルールが整備されているかどうかだよね。ここで私たちが問われるのは、“どうすれば誰もが安全に、尊厳を保って生活できるのか”という問いかけ。私たちの居場所づくりにも、こうした視点が絶対に必要だと思う。

もちろん、個人的には現場の人間関係や金銭のやり取りが絡むケースには慎重でいたい。安易な紹介や、強制的な居住の押し付けが生まれてしまったら、結果的に誰かが痛い思いをするだけ。そこで重要になるのは、正式な相談窓口、法的サポート、言語教育、就業支援といった“安全網”を誰もが利用できる状態を作ること。制度の壁を越える際にも、透明性と説明責任を持つことが求められる。私たち市民ができることは、こうした支援の存在を知り、必要なときに適切な窓口へつなぐこと。善意を雑に扱わず、法と人の尊厳を両方守るアプローチを選ぶことだと思う。

さて、私、りむは、こうした話題を語るときにいつも感じるのは、私たちの“居場所”の温度感。見た目はかわいくても、現実には非常に厳しい場面があるということ。私たちは、ニュースの一面を切り取って“どうしてこうなったの?”と判断するだけで終わらせず、背景にある人の生活を想像してみる力を持ちたい。そうすれば、偏った見方を避けられるし、誰もが暮らしやすい社会の形を一緒に作れるんじゃないかな。次の週末、友達とカフェでこの話題をもう少し掘り下げてみようと思う。あなたはどう感じた?私のブログを読んで、何か自分にできることを考えてくれたら嬉しいな。 (^▽^)ノ

最後に、私からのメッセージ。居場所の温度を保つには、法の線引きと人の温もりを同じ土俵で語る勇気が必要。どんな立場の人であっても、尊厳を傷つけず、安心して話せる社会を私たちは目指せるはずだよね。りむでした。今日も、あなたの心の片隅に優しさの光を灯せますように。♡